摘要:新加坡南洋理工大学五年发展规划“NTU2025”于2021年1月正式出台。该规划关注本科教育质量的提升,要培养具备跨学科能力的终身学习者。从背景层面来看,“NTU2025”的出台是世界高等教育应对后疫情时代复杂问题的必然选择,是新加坡高校平衡人才外引与内生张力的应有担当,亦是南洋理工大学响应国家科技创新政策的积极作为。从目标层面来看,“NTU2025”倡导以跨学科研究问题为导向,以思维敏捷性培养为基础,以多元能力提升为重点,以精神品格塑造为核心。从路径层面来看,南洋理工大学从环境创设、学位改革、课程革新、学术浸润、师资保障等多方面着手,涵育支持本科跨学科人才培养的教育生态。

关键词:南洋理工大学;NTU2025;本科教育;跨学科人才培养;新加坡

经济合作与发展组织(Organization for Economic Coorporation and Development,OECD)提出,跨学科是指在教学或研究领域中,两个或多个学科之间概念、理论、技术、方法、视角等的整合与运用。自20世纪下半叶开始,一些世界一流的研究型大学基于社会问题复杂化与知识生产方式螺旋上升式的演变逻辑,开始尝试跨学科人才培养的创新实践。跨学科人才培养不仅是对长期以来大学本科专业分化的弥合与修正,而且也是在注重知识广度学习的基础上强调内容深度与实践运用的重要表现。作为一所卓越的研究密集型大学,新加坡南洋理工大学(Nanyang Technological University Singapore)内生性地具有学科交叉融合的特征,始终坚持跨学科的本科育人理念。2005年,时任校长徐冠林(Su Guaning)教授以建设全球性卓越大学为目标,提出“创新高科技,奠定全球性卓越大学的地位;全方位教育,培养跨学科博雅人才”的发展愿景,将跨学科人才培养作为整个学校发展的优先关注事项。2021年1月25日,由时任校长苏布拉·苏雷什(Subra Suresh)教授主持倡导的“南洋理工大学2025战略计划” (NTU2025)正式出台,它规划了该学校未来五年在教育、研究和创新等方面的发展蓝图,力求整合优质教育资源,在独立学科之间共同交叠的范围内开发新的领域,旨在培养“具备跨学科能力的终身学习者和具有文化适应能力的全球公民”,推动大学本科教育的纵深发展。

一、改革背景:南洋理工大学加强本科跨学科人才培养的动因

南洋理工大学的发展以参与全球竞争为导向,以服务国家需求为己任,其战略计划的制定始终跟随着全球时局的发展动态与新加坡人才需求的政策导向。在以创新驱动为引领的知识经济时代,“NTU2025”着重强调了本科跨学科人才培养的重要意义,这是世界高等教育应对后疫情时代复杂问题的必然选择,亦是新加坡高校平衡人才“外引”与“内生”张力的应有担当,更是南洋理工大学响应新加坡科技创新政策的积极作为。

(一)世界高等教育应对后疫情时代复杂问题的必然选择

随着全球化趋势的不断加剧,世界格局发生深刻转变,全球逐步演化为互相交融的嵌合型关系网络,而人类所面临的各种社会问题也日益具有联动性和复杂性。从20世纪的美苏冷战到近年来的中美全面博弈,从1997年东亚经济的深度衰退到2008年全球性金融危机爆发,从2003年SARS病毒传播到2020年新冠肺炎疫情出现,无不印证一个共同的演变趋势:局部危机转变为系统危机,单向问题转变为整体风险。尽管社会联系日益强化,但冲突与矛盾也在不断升级;尽管可持续发展的舞台愈加广阔,但挑战与困境仍旧清晰可见。对于后疫情时代可持续发展如何实现的重大问题,需要从人才培养对于社会贡献的决定意义这一具有前瞻性的视角出发进行审视。高等教育人才培养具有战略性和先导性,各类本科院校应该敏锐洞察世界发展局势,主动回应国家诉求,对接产业转型需要,从本校实际出发调整学科专业布局,开发适合时代需要的本科育人模式。

因此,在不确定性与不稳定性交织且社会复杂问题持续升级的背景之下,本科教育应冲破学科分化的藩篱,释放学科的多元与活力,既要实现“理工融合”“工工交叉”,同时也要做到科技与人文沟通、线上与线下结合,推动知识创新和高校自主能力创新,为跨学科人才培养孕育良好的教育生态环境。另外,高等教育要以跨学科人才培养为基础,将人力资源延伸至跨学科研究与跨学科对社会的服务方面,以此来应对被人工智能、量子技术、空间探索、全球变暖、能源危机所定义的教育4.0时代。

(二)新加坡高校平衡人才外引与内生张力的应有担当

人才资源是新加坡参与全球竞争的优势所在,在获利丰厚的高技术和高附加值的服务业市场中表现尤为突出。但是近年来,新加坡吸引和留住外籍高素质人才的“磁力”呈阶段性减弱趋势。瑞士国际管理与发展研究中心(Institute for Management Development )发布的2020年世界人才排行榜(World Talent Ranking 2020)数据显示,在“吸引与留住人才”这项关键指标中,新加坡从2018年排名第15位下滑到2020年的第22位。除此之外,久居在新加坡的诸多高素质中国人又掀起了“回国热”的浪潮。这与新加坡国内外发展局势密切相关。就国内发展局势而言,一方面,新加坡政府收紧外籍人员吸纳政策。相比于第二任总理吴作栋(Goh Chok Tong)大力号召引进全球高素质人才,现任总理李显龙(Lee Hsien Loong)迫于政治压力而采取了相对保守的收紧性人才政策,加强对外籍人口流入的限制。另一方面,新加坡城市国家资源紧张,人口承载量过低。从产业角度来讲,新加坡本地产业少,工作岗位承载量不足,无法吸引和留住大批量高素质人才在此发展。从高校角度来看,尽管诸如南洋理工大学与新加坡国立大学等世界一流高校汇聚了国际杰出高素质人才,为科研创新与经济发展作出了不小的贡献,但是学校职称晋升难度大,无法满足所有外籍教师的发展需求,导致人才的持续流失。

就国外发展局势而言,中国发展势头强劲,为人才竞争打造利好的生态环境。一方面,中国国际地位不断提升,并已成功跃升为世界第二大经济体,同时也是疫情背景下全球唯一一个实现正增长的主要经济体。另一方面,中国采取多样化举措大力吸引海外华人。从政府角度来说,中国政府出台国家海外高层次人才引进计划,旨在围绕国家发展战略目标,重点引进自然科学、工程技术、社会科学等领域高层次创新人才,为高层次研究人才的归国提供平台支持;从产业角度来说,“华为”“中兴”等高新技术公司凭借其强大的运营规模和不断精进的科研实力大力延揽人才,吸引越来越多的新加坡华裔前往深圳、广州等地寻求发展之路。面对人才流失的困境,新加坡政府不得不调整人才战略,要求充分发挥本土高校的育人功能,加强高级人才的本土培育,尤其是在社会经济转型的时代背景下,提升本科教育质量,强化大学与社会的互动,以跨学科的形式培养社会所需的高质量人才。

(三)南洋理工大学响应新加坡科技创新政策的积极作为

据《全球创新指数2023》(Global Innovation Index 2023)报告显示,新加坡世界排名第五位,位居亚洲地区榜首,实现亚洲地区的持续创新领跑。新加坡自建国以来便以“创新”作为国家发展的主题,尤为强调科技创新,并分别于1991年和2006年成立了“国家科技委员会”(National Science & Technology Board)和“国家研究基金会”(National Research Foundation),负责制定和发布国家科技创新发展的五年计划。根据后疫情时代的社会发展诉求与经济发展的关照事项,“国家研究基金会”将短期商业复苏与社会长远发展相结合,出台了“研究、创新与企业计划2025” (Research Innovation and Enterprise 2025 Plan)这一战略规划,并承诺投入约250亿新币来保障该计划的落地。“研究、创新与企业计划2025”明确提出了新加坡未来五年发展的目标领域,包括制造业与商贸发展、公民健康与素质提升、城市可持续演进以及智慧国家创建,致力于将新加坡打造成全球商业与创新的枢纽地带以及具有网络安全保障的数字创新中心。

作为新加坡社会创新生态系统的主体要素,以发展科学和工程为基础的南洋理工大学对于国家科技创新发展具有义不容辞的责任。一方面,大学研究人员共同发力,以高质量研发推动创新发展。南洋理工大学研究者充分利用全球学术资源,整合社会各界创新力量,通过学科交叉或交叉学科群进行医学、能源、计算机等国际重点科学领域的研发和创造;另一方面,大学以研促学,更新教育实践模式,开展跨学科人才培养。南洋理工大学以领先的学术研究、高端的智慧校园、杰出的师资团队,不断引发教育教学革命,重在培养学生的批判思维能力、创新创造能力以及科研精神和企业家精神,旨在为社会培养更多面向未来的行业精英人才。

二、目标重塑:南洋理工大学培养本科跨学科人才的导向

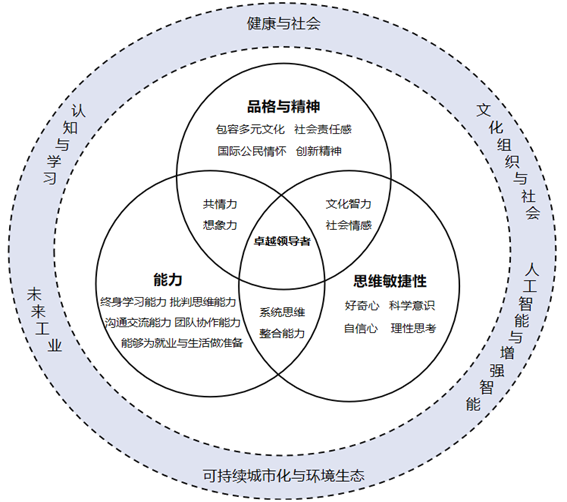

“NTU2025”将跨学科人才培养视为该校本科育人模式的特色所在,旨在通过跨学科教育培养新时代的卓越领导者。具体来说,“NTU2025”提出,要以符合新加坡社会发展需求的跨学科研究问题为导向,突破以品格(Character)、创新(Creativity)、能力(Competence)、交流(Communication)、公民意识(Civic Mindedness)为代表的“5C”理念,提出以思维敏捷性(Cognitive Agility)发展为基础、以能力(Competence)提升为重点、以品格(Character)塑造为核心的“3C”培养目标,强调知识学习与实践运用相结合,促进学生综合素质的全面提升。具体内容如图1所示。

图1 南洋理工大学本科跨学科人才培养的目标内容

(一)问题为先:以前沿的研究问题作为本科跨学科人才培养的导向

大学跨学科研究能够为跨学科教学提供知识与方法层面的指导,其研究主题多与影响可持续发展的社会问题密切相关。当前,新加坡所面临的社会问题类目繁多且变化多端,主要包括人口老龄化问题、城市环境生态维护问题和智能国家建设引发的劳动力失业问题等。南洋理工大学每一个五年战略规划的制订都会结合社会发展需求,为大学科学研究发展指明方向,助力大学创造卓越的研究巅峰。从“NTU2015”的“可持续发展”“新媒体”“未来医疗保健”“新丝绸之路”“创新亚洲”五大跨学科研究高峰,到“NTU2025”的“健康与社会”“文化组织与社会”“人工智能与增强智能”“可持续城市化与环境生态”“未来工业” “认知与学习”,这一转变趋势体现出时代的进步和社会问题的更新。围绕新的问题,南洋理工大学在科学研究与人才培养方面均进行系列变革。一方面,该校围绕上述跨学科问题充分发挥大学内外的资源优势,融合工学、理学、商学以及教育学等多学科知识来实现研究的新突破和新进展。另一方面,该校教师将跨学科研究问题与本科教学相结合,以问题为导向,引导学生借助课堂小组、研讨会、实验室等学习平台进行讨论交流,通过思维的碰撞来发现新知,探索解决问题的视角。以问题为导向的学习是一种整体主义学习观的体现,有助于培养学生的系统化思维和知识整合的能力。

(二)思维为基:以思维敏捷性发展作为本科跨学科人才培养的基础

“NTU2025”提出本科跨学科人才培养要以思维敏捷性发展为基础,强调培养本科生的自信心、好奇心、科学意识与理性思考,并将其视为思维培养的关键领域。近年来,南洋理工大学愈加注重本科生自信心的养成与发展。新加坡教育部部长(Ministry of Education Singa-pore)陈振声(Chan Chun Sing)先生在2021年6月2日“教师研讨会与‘精益求精教育展’”(MOE ExCEL Fest)上致辞时说道:“在后冠病的新世界,我们要培养大学生三个层面的信心包括有信心在全球化的世界竞争;有信心接受自己;在接触外部的想法和经验后有信心走出一条新加坡人的路。”自信心的树立能够让学生了解自己的优势并加以发挥和运用,可有效激活与提升思维的灵敏度。除此之外,好奇心与自律能够激发学生发现新知的热忱;科学意识与理性思考有助于学生以科学专业的眼光审视社会问题,寻求合理的解决办法。总体而言,良好的思维品质是跨学科学习的前提条件,是卓越领导者应具备的基本素养。具有知识整合或综合特点的跨学科学习可以提升学生的认知水平,改变学生的认知方式。

(三)能力为重:以多元能力提升作为本科跨学科人才培养的重点

“NTU2025”指向学生多元能力的提升,强调进行跨学科学习的本科生应具备终身学习能力、批判思维能力、沟通交流能力、团队协作能力以及为未来就业与生活做好准备的能力。其中,“NTU2025”将批判思维能力视为本科跨学科教育所要实现的关键能力,是一种用于解决实际问题的特定推理技巧。批判思维能力与其他能力的组合能够培养学生解决生活中复杂问题的常见的思维方式与习惯。哈佛大学前校长德雷克·博克(Derek Curtis Bok)将这些思维方式与习惯概括为:清晰地界定问题;分辨出同一问题的不同论点与利益关系;搜集相关材料,并分析不同材料之间的相互联系;围绕某一问题尽可能多地提出可行的解决方案;分析证据并运用推断、类比等常见的推理方式考察各种方案,最后提出合理的判断和最佳方案。这种以解决实际问题为中心的能力训练模式是南洋理工大学本科跨学科人才培养的鲜明特色,使其区别于“以专业为中心,将科研活动与工作作为内驱力与报偿”的研究生跨学科人才培养,更加强调本科生通识能力的结构与特性,对于学生未来的学业深造和就业发展均具有基础性的指导作用。

(四)精神为核:以精神品格塑造作为本科跨学科人才培养的核心

“NTU2025”提出学生应具备强烈的社会责任感、国际公民情怀、对于多元文化的认同感以及独特的创新精神,强调学生德性培养与智慧发展并重。首先,南洋理工大学以新加坡的共同价值观为基础加强学生的道德培养。新加坡政府于1991年提出的以当代新儒学思想为核心、兼容东西方文化精粹的共同价值观,其核心精神提倡国家至上、社会为重以及种族和谐的集体利益。南洋理工大学强调共同价值观培育向高校的延伸,让学生敢于且乐于承担社会责任,认可多元文化的共生发展,在科技创新领域中融合人文情怀,使其满足我们时代的更深层次的精神期盼,能够填补令科学创造束手无策的文明空洞。其次,南洋理工大学注重学生智慧潜能的挖掘,以创新精神培养为目标。一方面,南洋理工大学通过设置合作课程、开设海外交流活动鼓励学生“走出去”,与不同文化、不同学科的学生进行交流探讨,激发新的思想和观念,培养学生的国际视野和国际公民情怀;另一方面,南洋理工大学强调创业教育对于学生成长的重要意义,帮助学生加强创业意识,端正创业心态,不仅仅将创业视为新产品与新服务的生产与提供,更将其作为洞察市场动态、了解客户需求的重要途径,强化学生敢为人先的创新精神。

三、路径探索:南洋理工大学培养本科跨学科人才的实践

基于新加坡社会发展需求与南洋理工大学发展的实际情况,“NTU2025”提出本科跨学科人才培养的新路径,具体包括:构建基于多元共享价值机制的学生互动社区、完善基于复合型人才培养的学位计划、优化基于文理知识融通的课程体系、强化基于良性学术生态的本科生科研训练、建设基于杰出教授领衔的本科教师队伍。

(一)环境创设:涵育基于价值理性与工具理性的跨学科教育生态

跨学科人才培养环境的创设需要价值理性提供精神层面的支持,同时也需要完善组织结构、优化资源配置等,来促进工具理性的实现。“NTU2025”强调环境创设是本科跨学科人才培养的保障,包括教育理念的探索、组织结构的调整以及交流平台的建设。

首先,探索以跨学科为本科教育特质的教育理念。“NTU2025”提出南洋理工大学本科教育理念的提出要凸显两个方面的内容,其一是高度重视跨学科的教学体系,培养学生的批判思维能力;其二是关注学生在全球化背景下的跨文化交流和人文素质,推动科技与人文的有机结合。

其次,创新以互动交流为目的的组织结构设计。传统大学往往基于一定的学科门类设置学院、系所等组织结构,它们在大学得以存续和发展的理由就是学科日渐强大。而南洋理工大学形成了学校、学部、学院三级组织机构。其中,学部的设置有利于跨学科的生成与发展,便于统筹以学科为基础的各个学院的交叉与合作。一方面,各个学院在学部引领下进行跨学科项目的研究,提升大学整体研发能力,提高专业教师的学术水平。另一方面,各个学院以学部为依托进行跨学科课程研发与商讨,商定课程方案与教学对策。而且,学部的领导系统基本由各个学院的负责人组成,虚实结合的行政机构削弱了实质行政部门实施权力的行政壁垒,为跨学科研究和课程研讨提供了高度自由的空间。

再次,搭建以学生为中心的课外多元学科交流平台。第一,以本科生宿舍作为学生跨学科交流与共享多元文化的成长社区。南洋理工大学共有24栋宿舍楼,可容纳超过14000本科生,充分满足新生入学前两年住校需求。宿舍楼内设有学生休息室、健身房、多功能教室以及屋顶花园等,来自不同学院或专业的学生能够在这些空间自由交流、相互启发。第二,以“智慧校园”工程作为学生跨学科学习的有利平台。自苏雷什校长于2018年提出“智慧校园”的愿景后,南洋理工大学不断加强本科教育数字化改革,不仅利用新技术扩展数字化基础设施,为本科生打造智慧教育学习空间,而且通过与企业密切合作,为学生开设高品质跨学科课程,以智慧教育促进跨学科人才的培养。

(二)学位改革:完善基于复合型人才培养的本科学位计划

为实现多学科从思想理念到工具方法的渗透与融合,需要创设多种跨学科育人模式,如双学位培养、第二学位以及第二专业学习,在学位层面进行改制,从根本上破除学科分化的壁垒与障碍。南洋理工大学基于学生个性化发展需要,在本科教育阶段先后设立“双学位计划”“第二专业”“辅修计划”以及“卓越学者计划”。“NTU2025”不仅进一步完善了原有的学位计划,而且在原有复合型学位计划基础上增设全新的“跨学科学位计划”,深刻阐释了多样化的学位计划对于学生跨学科学习的重要意义。

在大学本科教育阶段,首先,加强对“双学位计划”的规范引导。南洋理工大学的“双学位计划”主要体现在商科内部的交叉、商科与工程类的交叉以及生物医学与中医药学的交叉等。伴随“NTU2025”的推行,南洋理工大学也在逐步加强双学位教育的科学性和专业性。第一,更加注重学科知识的关联度,进一步缩小两个专业间的知识跨度,帮助学生进行专业知识的迁移与整合。第二,学分分配更趋合理化,将两个专业的共同基础课学分同时计入两个学位,使得学生在较短的时间内完成学习内容,减轻学生的学业负担。

其次,强调“卓越学者计划”的跨学科培养要求。南洋理工大学为成绩优异且具有领导者素质的优秀本科生特设了具有跨学科性质的“卓越学者计划”(Premier Scholars Programmes),具体包括深耕于人文学科的“大学学者计划”(NTU-USP)、面向工程与科技领域的“文艺复兴工程计划”(REP)、“杨振宁学者计划”(CNYSP)以及旨在培养未来教学专家的“教学学者计划”(TSP)。“NTU2025”指出,“卓越学者计划”将会选聘国际杰出教授对学生进行个性化指导;带领本科生进入实验室体验学术研究活动;鼓励学生海外学习;邀请更多的诺贝尔奖获得者与学生进行线上线下的交流互动等,以多样化的形式培养学生跨学科思维与能力,提升本科教育质量。

再次,彰显“跨学科学位计划”的人文情怀。“NTU2025”共推出13项全新的跨学科学位课程计划,其中包含10项文学类的双专业学位,诸如:“语言学、多元语言研究与哲学”学位(Linguistics & Multilingual Studies and Philosophy)、“历史与语言学、多元语言研究”学位(History and Linguistics & Multilingual Studies)、“英语与哲学”学位(English and Philosophy)、“哲学与中文”学位(Philosophy and Chinese)等。此类双专业学位的开设,意在使学习者充分理解人文学科的独特性。科技与人文的沟通意味着在创新中融入想象力与共情力,要明确人生的终极关怀,掌握关于人生的知识与世界的常识,应对生活与生活所带来的伦理与科技的挑战。

(三)课程革新:优化基于文理知识融通的本科课程体系

课程是人才培养目标实现的载体,是学生自我认知建构的有效途径。伴随“NTU2025”的推行,南洋理工大学观照本科课程改革,积极调整课程结构,丰富课程内容,变革教学设计与教学模式。

首先,课程结构凸显跨学科教育的地位与价值。南洋理工大学原有的本科课程模块包括核心课程(Core)、专业规定选修课程(Major Prescribed Elective)、通识教育课程(General Education)以及非限制选修课程(Unrestricted Elective)。在此基础上,该校增设了跨学科协作核心课程(Interdisciplinary Collaborative Core),要求学生修读该课程的任务量要达到4年课程学习总量的五分之一,并且要通过较为严格的考核,旨在凸显跨学科教育的重要地位,使学生有充足的时间进行跨学科学习。

其次,课程内容以应对全球复杂问题为导向,观照学生知识迁移能力。跨学科协作核心课程共提供7门可选课程,包括“跨学科世界的探索与交流”“漫游数字世界”“多元文化世界的道德与伦理”“面向未来的职业与创业发展”“人文科技”“可持续发展:社会、经济与环境”“健康生活与人类福祉”。诸般课程以现代全球问题为导向,要求学生在跨学科学习中运用综合性的知识和多角度思维方式来寻找解决方案,引导学生逐步提高跨学科意识与能力,为知识迁移做好准备。

再次,教学模式愈加多元与开放,强调学生的协作式学习与体验式学习。第一,更加注重学生课前的自主准备以及课中的小组交流互动。学生课前通过大量阅读文献来梳理课程内容并提出新的问题,在课堂上与来自不同学科的同学进行讨论与交流,吸取不同的观点与意见,在教师的指导下完成项目并澄清问题。第二,将“实习”引入本科生必修课程,强调本科生的跨学科实践与互动。南洋理工大学规定从2021年起,所有本科生都要参与完成8周至24周的实习工作,可以选择海外的实习项目,也可以参与南洋理工大学合作实验室的体验项目,增加学以致用的机会,加强学校与职场的联系。

(四)学术浸润:强化基于良性学术生态的本科生科研训练

洪堡(Wilhelm von Humboldt)曾提出教学与科研相统一的原则。他认为“低层次教育会提出封闭且既定的知识;在高层次教育中,教师不是为学生而存在,教师和学生都有正当理由共同探求知识”。不同于在专业领域纵深探究的研究生科研训练,本科生科研训练在于培养其批判性思维、创新创业意识等通用能力。“NTU2025”强调本科生的科研训练,旨在培养学生的领导者素质和创新才能。

首先,激励学生参与科研体验项目。南洋理工大学于2004年成立的“本科生校园科研体验”(Undergraduate Research Experience on Campus,URECA)项目,旨在让学生了解新知发现的过程,培养学生的多元能力,使其成为学术精英。在人员选拔方面,URECA项目对学生的成绩具有严格要求,且必须满足一年以上在校学习条件;在培养过程方面,URECA项目要求本科生在教授与硕博研究生的指导下,在11个月之内完成所选议题。另外,URECA项目与国家实验室、新加坡制造技术研究所等单位进行合作,让学生接触国防类、工业类等研究项目;在成果宣传方面,URECA项目鼓励学生走出校园,通过参与国际会议等活动来展现研究成果,与世界各地的学者专家进行交流来获得提升和进步。

其次,助力学生高质量完成毕业设计(Final Year Project)。近年来,南洋理工大学愈加鼓励学生在本科阶段完成具有跨学科性质的毕业设计,并从多方面着手予以支持。在选题方面,学生根据该校最新跨学科研究集群来确定自己的研究方向,如“人工智能”“认知与学习”“未来工业”“健康社会”等;在教师指导方面,学生可根据研究方向选择本专业一位经验丰富的教师作为主要导师,同时也要选择一位合作导师。两位导师可以通过每周交流会、不定期研讨会等形式对学生共同指导;在研究评估方面,学生在进行终审答辩之前还要通过层层严格的考察,包括提交进度报告、进行模拟展示、接受委员会考查等等。

再次,倡导学生参与海外研究交流活动。南洋理工大学坚持国际化办学的原则,不仅大力吸引外籍专家学者前来访学任教,同时也鼓励学生走出校门、放眼世界。“海外创业计划”(Overseas Entrepreneurship Programme)、“宝石计划”(Global Education and Mobility)以及其他重点海外交流计划,都可满足学生在海外进行企业实习、跨学科课程学习或与不同行业专家学者交流的不同需求。

(五)师资保障:建设杰出教授领衔的本科教师队伍

师资是本科跨学科人才培养实现可持续发展的关键因素和重要保障。苏雷什校长于2018年提出要在未来五年内增加100个新的教授职位,切实提高本科教育质量。针对本科跨学科人才培养,“NTU2025”要求将教师定位于跨学科研究的领路人、跨学科学习的设计者、孵化创新人才的工程师,致力于打造一支以教授领衔的高水平教师队伍。

首先,选聘国际领先的专家学者。南洋理工大学的教授遴选始终坚持以卓越为导向,实行面向全球的竞争选拔机制。该机制主要观照以下几个方面:毕业学校或所在学科的世界排名;学术影响力;具有能够应对复杂问题的跨学科能力等。为支持专家学者的跨学科研究,南洋理工大学特设“加速创新与卓越计划”(Accelerating Creativity and Excellence),为跨学科研究提供资金保障。2020年,南洋理工大学共有38位科学家入围全球“高被引科学家”,其中有16位科学家在跨学科研究领域作出重要贡献。在2021年新晋教授名单中,柯兰德(Jennifer Anne Cleland)教授、卡巴莱罗(Mely Caballero-Anthony)教授等以其卓越的学科交叉研究获得了极高的声誉。

其次,建立跨学科共同体。跨学科共同体是指若干具有不同学科背景的教授,基于项目的聚合、改革的驱动、实践的成长需要,自主合作与共享交流而建立起来的具有开放性、创新性和多元性的学校组织群体。“NTU2025”提出创建“教学创新,研究与卓越研究中心”(Institute for Pedagogical Innovation,Research and Excellence),旨在汇聚不同专业教师的思想与智慧来开发新的教学技术,推动南洋理工大学发起新一轮的教学革命。该机构的创立一方面可以促进教师专业发展,引导教师冲破学科分化的思想藩篱与行动枷锁;另一方面可以寓科研于教学,让学生了解科技发展动态,不断与科学创新进行对话交流。

再次,创新考核与激励机制。在考核机制方面,南洋理工大学强调从教学、科研以及社会服务等多方面对教师进行考察,采取关注业绩产出的正态分布和平均水平比较的中位竞争机制,确保评价的专业性和有效性。在激励举措方面,南洋理工大学设立“杰出大学教授奖”(Distinguished University Professorship),以此鼓励那些在跨学科领域作出重要社会贡献的卓越领袖。苏雷什校长因其在工程、医学、科学等领域的卓越贡献,在2018年获得“年度杰出教授”的荣誉称号。

四、结 语

跨学科学习为学生自由游走于学科边界,探索人文科学、社会科学和自然科学交叉领域的知识内容提供了独特的机会,使学生将所学概念与理论应用于实践,解决复杂多元的社会问题。近年来,南洋理工大学在本科教育领域不断发力,以跨学科学习为支柱,强调在课程、科研、活动等多场域学习体验中培养本科生的创新意识和跨界能力。“NTU2025”直指本科教育质量的提升,将跨学科人才培养作为本科教育的重中之重。从培养目标来看,“NTU2025”变“5C”为“3C”,围绕影响新加坡可持续发展的复杂社会问题,重点提升学生的思维能力以及品格精神,力求培养具有创新能力、组织协调能力的卓越领导者;从培养路径来看,强调环境创设、改革学位计划、革新课程体系、改善科研生态以及加强师资保障,均有助于转变教育教学理念与实践,实现从专业对立与割裂走向统整与耦合。总的来讲,“NTU2025”所提出本科跨学科人才培养的目标与路径,是回应新加坡未来经济发展与科技创新对人才素质的现实诉求,具有重要的现实意义和社会价值。

对本科跨学科人才培养的探讨,无法逃避“文理融合”等相关问题。尽管世界各国大学都在不遗余力地追求科学与人文的统一,但是科学与人文从分隔、分裂走向互补、交融,将是一个在争论中不断前行的艰难历程。尽管在学科发展方向问题上会周而复始地出现不确定性,但是在今天的大学和学院中,自然科学和社会科学依旧盛行着强劲的自尊基调。与此相比,人文科学流动的旋律中却充斥着不安全感和焦虑。那些从事自然科学与社会科学的人士对人文科学常常表现出一种因袭的尊重。然而,他们的真实态度却是对人文学科之于大学和社会贡献的困惑。自第二任校长徐冠林(Su Guaning)先生建立人文学院以来,南洋理工大学不断提升人文学科的地位。前人文学院院长王宏志教授认为,人文学院所教授的知识与特有的文化熏陶能够提升学生的人文素养,帮助学生建立更扎实的通才基础。尽管人文学科的地位和价值得到认可,但是人文学科与自然学科、社会学科的交叉却未能尽如人意。“NTU2025”推出了10项文学双专业学位,实现哲学、语言学、历史学等“文文交叉”,尚未突破文理的疆界,但文理融合已成为不可阻挡的态势,影响着南洋理工大学未来的发展。一方面,在第四次工业革命背景下,智慧校园的创建要求人工智能与人类智能的共同赋能,即快速、精确、绝对理性的智能技术与人类的直觉、情感、判断力、文化敏感性在复杂任务中实现选择与互动;另一方面,科技创新要与伦理情感交织共生。当今,全球化与逆全球化并行、合作与脱钩共存。面对复杂多变的发展局势,技术的传播与利用要以人类伦理为基础,以维护国家安全和世界和平为初衷,以实现全社会的可持续发展为旨归。